어려서 3권짜리 삼국지를 읽었다. 표지가 떨어져 나간 이 책을 동네 청년들이 돌려가며 보았다. ‘새농민’이라고 월간지가 우체부 아저씨의 붉은 가죽가방에 담겨 배달되었다.

세월이 흘러 책이 줄어들고 모바일이 늘었다. 전기만 통하는 철선인줄 알았는데 전기줄 속으로 말이 오간다. 시골마을 이장집에 전화기가 들어오자 동네사람들이 줄을 선다.

도시에 나간 아들딸에게 소식을 전하고 그 자녀들이 전하는 이야기를 듣기 위해 줄을 서니 이장님 집 앞은 줄 서는 맛집(!)이 되었다. 이장님댁 전화를 쓰기위해서는 10원짜리 동전이 필요했다.

시외전화 전용전화기로 시내전화가 되는 줄을 누군가가 알아냈다. "유레카~!" 대단한 발견이었다. 시외전화 되는 기기이니 시내는 당연히 되는데 시외만 거는 줄 알았을 정도로 착하게 몰랐다.

모바일은 무선으로 연결된다. 이제 4살 아이도 그림책을 문지르다 화면이 바뀌지 않으니 책을 내던진다.

매일 오전, 오후로 예쁜 사진을 주고 받는다. 참 좋은 글을 어디서 구했는지 긴 문장을 정성으로 보내준다. 책을 들고 마음에 드는 부분만 읽는다.

요즘 청년들은 글을 읽지 않고 글을 그림으로 본다. 손가락이 참 빠르게 움직이면서 모바일에서 글과 사진을 밀어내고 당겨온다. 입맛에 당기는 음식만 먹듯이 좋은 내용만 읽는 것이 맞는 것일까 생각해 본다.

정보의 바다에 빠져서 횡단보도 초록불이 무시된다. 비포장 도로 돌부리에 걸리면서도 눈은 모바일에 고정된다.

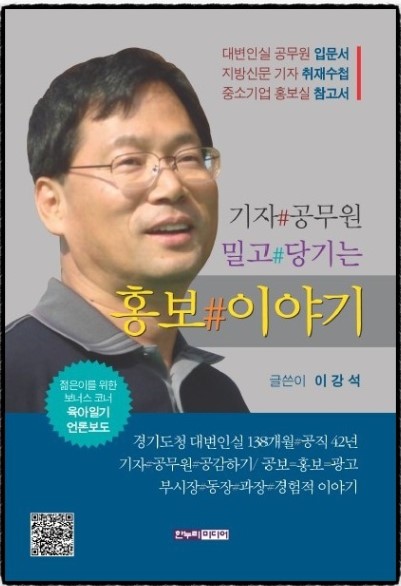

정보는 산처럼 쌓여있고 읽어야 할 책은 서점 창고에서 쾌쾌한 나무 습기향을 뿜고 있다. 하지만 누가 뭐라 해도 아직은 종이매체다. 종이신문, 책, 종이에 인쇄한 보고서가 익숙하다.

모바일은 허전하다. 종이에 인쇄된 활자는 무게가 있고 신뢰성도 높다. 속도는 늦지만 신문을 기다려 2면, 3면, 18면을 살피며 아껴서 읽는다. 책과 종이신문이 도도하게 살아있다.

[약력]

-1958년 화성 비봉 출생

-경기도청 홍보팀장, 공보과장

-동두천·오산·남양주시 부시장

-경기테크노파크 원장

-화성시 시민옴부즈만