1984년경 경기도청 발간실은 기계음과 종이 돌아가는 소리가 겹쳐나오는 한편의 오케스트라 또는 오페라였다. 하지만 요즘 발간실은 대부분이 기계화되었고 장비도 발전해서인지 클래식처럼 조용하다.

그래서 25년전 경기도청 발간실의 모습을 청사진으로 설명해 보고자 한다. 당시 발간실의 주 기능은 갱지에 공문서를 인쇄하는 일과 각종 회의자료를 만드는 것이었다.

우선 36개 시군에 보낼 문서를 인쇄하여야 하는데 공문서 표지는 각 부서의 문서시행 담당자가 청색의 원단에 타자를 해서 가져온다. 사실 초기에는 가리방과 타자가 공존했는데 일본어인 듯 한 가리방은 말미에 언급했다.

우선 청색 타자 원단에는 미세한 그물망 같은 것이 있고 양초성분의 막이 있는데 여기에 타자를 하면 글씨가 새겨지고 인쇄 잉크를 문지르면 갱지 위에 글씨가 새겨지는 것이다. 요즘 말하면 실크인쇄 원리와 비슷하다.

그리고 첨부되는 지침서, 회의서류 등은 발간실에서 청타를 찍어 교정을 본 후 인쇄를 거친다. 청타는 앞의 공문서 작성과 비슷한 과정을 거치는데 글씨체가 타자체와 다르다. 인쇄활자를 찾아서 신문처럼 찍어내기 때문이다. 따라서 회의서류는 오늘날의 인쇄체와 비슷한 것이었다.

지금은 거의 사라졌지만 당시 이 작업은 전문가만이 가능한 고도의 기술로 평가되었다. 과거 신문은 활자를 찾아서 문장을 연결하고 이를 두꺼운 종이에 찍고 여기에 납물을 부어 판형을 뜨고 이를 윤전기에 걸었다.

경기도청 발간실의 청타는 활자를 찾아 청색 타자원지에 찍었기에 작업이 좀 빨랐다. 다만 이 청타는 인쇄부수의 한계가 있었다. 신문처럼 수만부를 찍으려면 활판을 만들어야 하는 것이다.

이어서 나온 것이 빛으로 글자를 새기는 기계다. 이름은 모르겠지만 그 원리는 과거 활자로 찍던 것을 유리판에 새겨진 글씨위에 빛을 쪼이면 아래쪽 종이에 검정글씨가 새겨지는 원리다. 이후 나온 것이 마스터 인쇄다.

마스터 인쇄는 흰 종이에 새겨진 글씨나 그림, 도면 등을 사진을 찍어 나온 보라색 원단을 인쇄기에 걸고 돌리면 종이에 인쇄가 된다. 보라색 원단은 잉크를 머금고 흰 부분은 잉크를 거부하는 원리를 이용한 것이다.

원고를 타자해서 교정보고 다시 인쇄하는 과정을 생략하고 결재문서를 그대로 복사해서 인쇄해 주는 것이다. 타자와 교정을 생략하니 인쇄기술의 새로운 혁명으로 받아들였다.

하지만 이 마스터 기술도 페이지를 매겨야 하고 부분 부분 손질을 해야 했다. 빛에 찍히지 않는 형광펜으로 페이지를 쓰고 수정할 부분을 정리했다. 낙서 같지만 마스터 기계는 형광펜은 원고내용으로 인식하지 않으니 다행이다.

인쇄가 되면 편철을 해야 하는데 상철과 좌철이 있다. 지질도 미리 정해둔다. 발행부수도 기록한다. 이것이 발간의뢰서이다. 당시 발간할 문서를 가지고 검토를 받게 되는데 항시 종이와 부수가 쟁점이다. 김oo실장님은 갱지를 권하고 부수를 깎으려 하고 각 부서 실무자는 보다 좋은 종이에 많은 부수를 요구하니 말이다.

요즘에는 넓게 편 자료 가운데를 2타 지철기로 찍으면 회의서류가 완성된다. 종이를 접는 기계도 있고 인쇄된 종이를 정리정돈하는 안마기 같은 기계도 있다.

이번에는 1985년 당시 경기도청 지방과(현 자치행정과)의 시장군수 회의서류 만드는 과정을 회고해 본다. 부지사님이나 내무국장이 내무부 회의를 다녀오시면 지방과 행정계 차석이 각실국 주무과 주무계 차석을 부른다.

1부 받아온 회의서류를 분해해서 나누어 주면 실국에서는 내무부 회의서류를 바탕으로 내용을 수정하고 추가해서 다시 행정계로 넘긴다.

행정계 차석은 목차를 매기고 페이지를 정해 결재를 받는다. 얼마나 바빴던지 결재 고무인을 거꾸로 찍었는데 지사님까지 결재가 난 일도 있단다.

좌에서 우로 결재를 하게 되는데 고무인이 바로 찍히면 지방과장→내무국장→부지사→도지사인데 이를 거꾸로 찍으니 도지사 자리에 지방과장이 싸인하고 지방과장 자리에 도지사가 결재를 한 것이다.

여하튼 결재가 나면 이를 발간실로 넘긴다. 이때부터 청타작업이 시작된다. 오타가 나면 초를 칠하고 말린 후 다시 활자로 찍으면 된다. 1차 원고가 나오면 다시 실국 주무과 서무담당을 부른다. 처음에는 국 주무과 차석이 왔지만 배달의 기수는 서무담당이 맡는다.

각과에서 교정을 마치는 대로 원고는 발간실로 간다. 시간의 여유가 있을 때에는 지방과에서 총괄하지만 늦어지면 국단위로 발간실에 직접 가져온다.

청타 원고에 대한 교정이 완료되면 인쇄에 들어간다. 굉음을 내며 돌아가는 인쇄기는 참 신기하게도 흰 종이위에 글씨를 토해낸다. 당시에는 왜 그리도 漢字(한자)를 많이 썼는지.

인쇄를 마치면 편철에 들어간다. 손가락에 고무골무를 끼고 왼손위에 착착착 종이를 1매씩 끌어낸다. 그 속도가 재미있다. 요즘 TV에 나오는 생활의 달인처럼 고무 골무에 걸려드는 종이가 착착착 쌓인다. 모아진 회의서류 사이사이에 표지가 들어간다. 전체를 감싸게 될 표지는 한쪽 면이 조금 길에 나온다.

이어서 책상에 올려진 자료 좌측면에 본드를 칠한다. 목장갑은 수차례 본드 업으로 단단한 돌덩이 같다. 이 장갑을 끼고 본드칠을 하는데 그전에 송곳으로 종이 단면을 긁어준다. 본드가 잘 스며들라는 의미인것 같다. 그리고 선풍기를 틀어준다. 시간이 급하니 빨리 말려야 하기 때문이다.

그래서 전열기를 동원하기도 하고 불쑈를 하기도 한다. 하지만 무조건 말리기만 하는 것은 아니다. 노하우가 있다. 편집을 시작해야 할 타이밍은 본드의 성질을 잘 이해하는 전문가라야 가능하다.

미리 접어 넣어둔 표지의 긴쪽 면을 잡아 올리면 1부씩 착착 올라온다. 이를 표지로 감싸고 살짝 눌러준다. 표지싸기 작업이 끝나면 자료를 넓게 펼친 후 본드 칠한 부분을 문질러 준다.

여기에 쓰이는 장비는 구두약 통이다. 크기도 적당하며 손에 잘 잡히고 동글한 면으로 문질러 주면 회의자료의 모양이 난다.

본드가 말랐을 즈음 재단을 한다. 좌철을 하였으며 위아래와 오른쪽을 잘라내면 깔끔한 자료가 나온다. 재단기는 위험한 장비다. 그래서 자를 때 두 손은 양쪽의 버튼을 누르고 발로 밟아야 작동한다. 안전을 위한 장치는 아무리 강조해도 지나침이 없을 것이다.

최근에는 행정사무감사, 국정감사 자료요구가 많아지면서 일감도 커지고 있다. 500페이지가 넘는 자료를 만들어 내려면 아무리 기계 장비가 좋아도 일손이 딸린다.

1권의 공문서, 회의자료, 홍보자료가 나오기 까지 여러 공정을 거쳐야 한다. 일이 급할 때는 사무실에서 만든 대로 페이지 없이 인쇄해 달라고 해보았지만 자존심, 책임감으로 일일이 페이지를 따붙이고 목차도 다시 만들고 표지도 인쇄용 활자로 만들어 주었던 일이 기억난다.

앞서 말한 ‘가리방’에 대한 부록이다. 1970년대 ‘가리방’을 기억하는 이들은 많지 않을 것 같다. 철필로 글씨를 써서 인쇄를 했다. 필경사라 하는 직종이 있었다. 하지만 여러 장의 문서를 동시에 만들 수 있는 이 기술은 당시로서는 파격이었을 것이다.

1960년대 상을 당하면 청년 2명이 초등학교에 가서 부고장을 만들었다. 그것이 가리방이라는 것이다. 아마도 1980년대 중간의 문서를 찾아보면 이 가리방을 볼 수 있을 것이다.

보이지 않는 곳에서 행정업무의 마무리요 시작인 발간업무를 담당하는 발간실이 도청 안에 있음을 다시한번 생각해 볼 일이다.

회의서류와 보고자료를 만드는 일이 그처럼 어려웠고 힘들었던 때를 생각하면서 요즘 편리해진 문서작업과 결재과정, 인쇄기술에 대한 고마운 마음을 조금 가져볼만한 일인 듯하다.

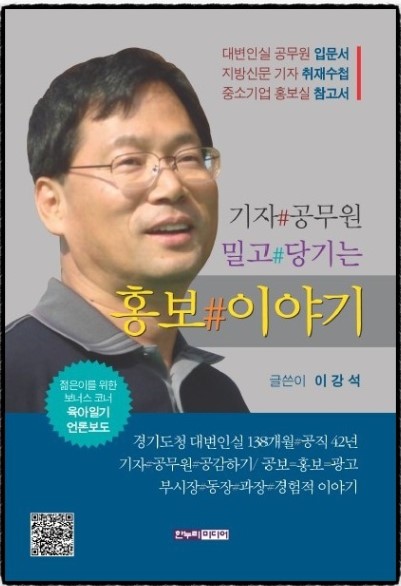

[약력]

-1958년 화성 비봉 출생

-경기도청 홍보팀장, 공보과장

-동두천·오산·남양주시 부시장

-경기테크노파크 원장

-화성시 시민옴부즈만