불철주야 얼마나 노고가 많으실까. 어제의 일과 내일 예상되는 상황을 촌철살인의 글로 집대성하고 일갈하시는 회사의 대표기사 사설을 집필하시는 위원님들께 존경스러운 말씀을 올리고자 한다.

1988년경에 신문 사설은 2면을 차지하였다고 3면으로 이사를 왔고 이후 대부분의 언론은 사설을 후반의 오피니언과 연결해서 배치하고 있다.

TV뉴스 말미에 뉴스해설이라고 신문의 사설이라 할 수 있는 논평이 나온다. 더러는 종편방송에서 앵커브리핑이라고 방송의 뉴스해설, 신문의 사설과 맥을 같이하는 멘트를 하기도 한다.

사설(社說) 신문이나 잡지에서 글쓴이의 주장이나 의견을 써내는 논설이라고 풀이된다. 신문의 사설은 무게감이 있다. 드러내놓고 꾸짖지 않아도 읽고나면 무게감이 느껴진다. 반성의 자세로 몸을 바로 세우게 한다.

그런 글을 쓰기 위해 논설위원실이 따로 있다. 숨어서 쓰는 글이 아니라 몇 시간을 고민해서 쓰는 문장이기에 긴 호흡이 필요하고 때로는 느린 맥박으로, 더러는 날뛰는 심장의 박동을 모아 글을 쓴다.

흔히 一喝(일갈)한다고 말한다. 한 번 큰 소리로 꾸짖음이나 그런 말을 의미한다.

논설위원의 글 사설은 정치를 비판하기도 하고 잘못된 세태를 바로잡는 指導鞭撻(지도편달)의 명문이기도 하다. 勸善懲惡(권선징악)도 있고 走馬加鞭(주마가편)도 필요하다.

사설에 논설위원의 이름을 올리지 않는 것이 오랜 전통이기는 하겠으나 이제는 독자를 위해 공개할 때가 되었다.

고등학생때 국어선생님의 숙제중 사설 3번 써오기가 있었다. 선생님은 1석삼조를 노렸다. 명문장을 읽고 쓰면서 배우라는 의미, 시대상황에 대한 인식의 수준을 높이는 기회, 그리고 한자를 배우는 숙제였던 것이다.

당시 사설에는 적정한 한자가 병용되었다. 세로쓰기 사설이라서 한자를 내려 읽는 것이 자연스러웠다.

신문기사 제목의 활자의 크기가 기사의 비중을 결정하는 것을 1988년 공직에서 이해했다. 세로쓰기 기사제목이 가로쓰기로, 한글전용으로 신문에서 한자가 사라지던 시대였다.

하지만 신문의 모서리를 차지하고 앉은 사설은 건재했다. 이제 사설의 제목도 크고 작음을 표현했으면 한다. 활자 홋수는 논설위원이 정하시기 바란다.

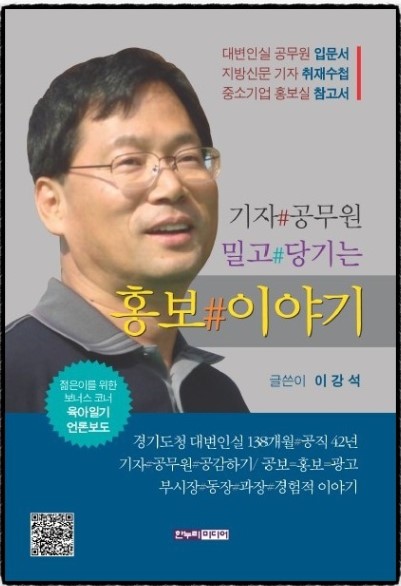

[약력]

-1958년 화성 비봉 출생

-경기도청 홍보팀장, 공보과장

-동두천·오산·남양주시 부시장

-경기테크노파크 원장

-화성시 시민옴부즈만