'삼인행 필유아사(三人行 必有我師)'라는 말이 있지만 행정자치부 혁신인력개발원에서 만난 10인의 강사진은 모두가 나의 스승(我師)이었다.

혁신에 대한 설명은 간명했다. 묵은 제도와 방식을 고쳐 새롭게 하는 것이 혁신이며 창조적 파괴나 문제의식을 갖고 새롭게 바꾸는 것이 혁신이라고 했다.

그런데 실질적인 혁신의 의미는 ‘살아남기 위한 것’이라는 설명을 듣는 순간, 득음·득도의 심정이었다. 1, 2년 안에 같은 경력의 공무원 봉급이 달라질 수 있다는 것이다.

총액인건비제도가 활성화되면 고참 공무원은 설 자리를 잃게 된다고 한다. '젊은 공무원 2명을 쓰는 것이 낫다'고 하면 어쩔 것인가라는 질문에 선뜻 답을 준비하지 못했다.

대기업 삼성이 일본 기업보다 우수한 초인류 기업이 된 힘은 바로 ‘혁신’에서 나왔다는 대목에서 허리를 고추세우게 되었다.

혁신은 참여정부에서만 하는 것이 아니라 다음 정부에서도 지속될 것이라는 것이 강사진의 공통된 견해였다. 그리고 혁신의 주체는 공무원이며 중앙정부에 비해 지자체의 혁신은 조금 뒤져있다는 지적에 공감했다.

사실 지방행정은 중앙보다 혁신이 자리잡을 공간이 많다는 생각이 든다. 혁신은 권위를 떨쳐버리자는 것이

아니라 일상 업무 중 개선점을 찾아내고 이를 발전시키자는 것이기 때문이다.

행정자치부의 고객은 중앙부처와 지자체 공무원이지만 지자체 공무원의 고객은 바로 국민이기 때문이기도 하다.

혁신이 어려운 이유에 대해서도 공감했다. 당장 자신에게 돌아오는 이익이 없기에 혁신하지 않는다는 것이다.

중앙부처의 생산성이 떨어지는 산하기관이 남아있는 것은 고위 공직자들이 퇴임 후 재취업할 자리이기 때문이라는 것이다.

혁신이 성공하기 위해서는 작은 혁신의 성공사례가 중요하다고 했다. 작은 성공은 반대 입장에 있는 이들을 설득하는 근거가 되기 때문이라고 한다.

공조직의 혁신이 어려운 이유도 설득력이 높았다. 기업체 간부회의에서 새로운 일을 받은 간부와 부서원은 ‘새로운 사업 1건을 수주한 것'처럼 신나하는데 비해 추가업무를 지시받은 공무원 간부는 무능력한 상사이고 그 부서원들은 초상집 분위기에 벌레먹은 인상을 짓는다는 것이다.

강의 마무리에 分權(분권) 이야기가 나왔다. 지역실정에 밝은 지자체에 공장설립 업무를 분권해주는 정부의 혁신이 있었다면 외국기업 3M의 공장허가를 놓고 손학규 지사와 이해찬 총리가 벌인 논쟁은 발생하지 않았을 것이라고 했다.

국정은 물론 지자체, 그리고 공직자 모두에게 혁신이 필요하다. 혁신은 나도 모르는 가운데 말 없는 다수의 공무원이나 국민에게 불편을 주고 있는 것은 없는지 늘 주변을 살피는 ‘자기성찰’의 자양분을 먹고 자라는 생명체이기 때문이다. 2006-02-16 이강석 (경기도 제2청 복지정책과장)

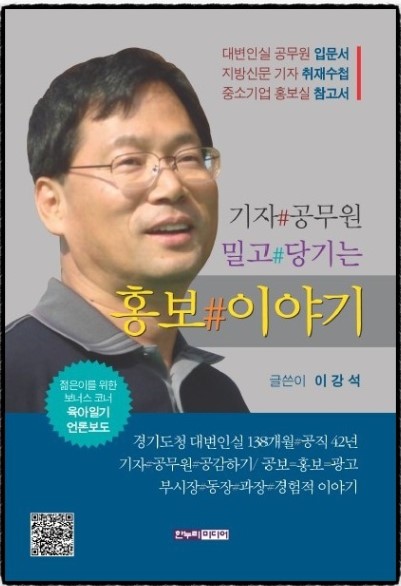

[저자 약력]

[저자 약력]

-1958년 화성 비봉 출생

-경기도청 홍보팀장, 공보과장

-동두천·오산·남양주시 부시장

-경기테크노파크 원장

-화성시 시민옴부즈만