작은 기사를 키우는 전략이 있고 나쁜 기사 크게 잡힌 것을 아주 작게 줄이거나 아예 없애는 방법이 있다면 참으로 좋겠습니다만 현실은 그러하지 못합니다. 하지만 우리는 늘 이 문제에 대한 고민을 합니다.

언론인이 우리 부서를 취재하면 인맥을 동원하여 막으려 하고 좋은 기사꺼리가 있으면 사전에 술 한잔 하면서 어필을 하기도 합니다.

여기서 주의할 점은 이건 기사가 출입기자나 어떤 기자가 그냥 취재하는 것인지 본사 데스크의 오더를 받은 것인가를 파악하고 대응해야 한다는 것입니다.

큰 기사는 아침 9시 편집국장 중심의 편집회의에서 취재방향과 내용, 기사의 크기까지 결정이 된다는 사실입니다. 신문 몇 면에 어느 크기로 낼 것인가 이미 정해져 있고 보충 취재이거나 그냥 형식적인 취재의 모양을 갖추는 경우도 있다는 사실을 아셔야 합니다.

우리에게 몇 가지 묻는 것은 이미 써둔 기사에 대한 사전 통보로 보시면 맞습니다. 정책적으로 기사를 쓰는 경우에는 더구나 그 기사의 내용이 정해져 있고 비판의 강도가 아주 높을 것입니다.

다시 말해 기자가 취재하는 방법을 분석해보면 그냥 한건 기사를 취재해 두는 경우가 있고 기획기사를 준비하는 상황이 있습니다. 축적을 위해 취재하는 경우 이 기사를 빼려면 그냥 오늘 취재한 기자에게 사정을 설명하면 되는

일입니다.

취재기자를 배제하고 윗선의 간부에게 기사를 빼자 하면 위험할 수 있습니다. 윗선이 아직 모르는 취재건을 알게되고 오히려 톱다운으로 취재중인 기사에 대한 보강을 주문할 수도 있습니다.

편집회의에서 논의될 정도로 비중있는 기사를 취재한다는 정보를 뒤늦게 입수한 경우에는 취재기자에게도 설명이 필요하지만 위선으로의 정무적 접근이 필요합니다. 기사의 취재방향을 판단하여 불리한 부분에 대한 우리측의 충분한 설명이 필요합니다.

인간적인 관계가 어느 정도 형성된 사이라면 우리의 설명이 데스크 간부나 경영진에 전달될 수 있을 것입니다. 솔직히 우리의 행정과 언론사의 경영간에는 인과관계의 인자가 바이러스처럼 잠입해 있기 때문에 가능한 일입니다.

그래서 늘 우리는 젊은 기자에게 언론사의 기사만큼 중요한 것이 언론사의 경영이고 행정도 어느정도 정무적 감각이 있다고 말합니다. 그 이야기를 우리는 '행간을 읽는다'고 합니다. 기사 문장의 중간에 보이지 않는 부분속에 숨어있는 기사가 의도하는 내용을 캐취하자는 말입니다.

기자도 역시 언론과 행정과의 관계에 있어서의 그 '행간의 의미'에 대한 관심을 가져야 합니다. 기사를 열심히 쓰다보면 경영진의 사시를 지나칠 수 있음을 알아야 합니다. 세간에서 피할 것은 피하고 알릴 것은 알리자는 말이 PR이라고 합니다.

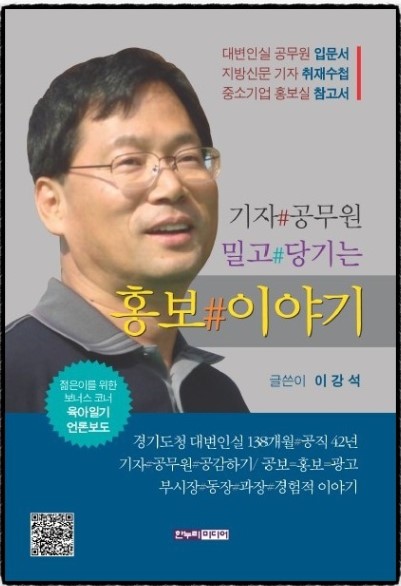

[저자 약력]

[저자 약력]

-1958년 화성 비봉 출생

-경기도청 홍보팀장, 공보과장

-동두천·오산·남양주시 부시장

-경기테크노파크 원장

-경기도민회장학회 감사